この作品はC++とDirectX11を使用して、企画から開発まで一人で制作した作品です。

学校の課題と同時進行で制作していたこともあり、完成までかなり時間はかかってしまいましたが作り切ることができました。

この作品は、一人称視点のシューティングゲームですが、実はちょっと特殊なことをしています。それは、現実の電波環境とリンクさせた敵の生成システムを導入していることです。

この作品の企画を考えているとき、「電波人間のRPG」のNintendo Switch版が出るという発表を聞いたことが、そのシステムを作ろうと思ったきっかけです。

このゲームもWi-Fiの情報から電波人間が作られているそうです。

僕も小学生くらいの頃に3DSでリメイク元の作品をかなりやっていたこともあり、このような機能をシューティングゲームに導入したらどうなるだろうと思って制作するに至りました。

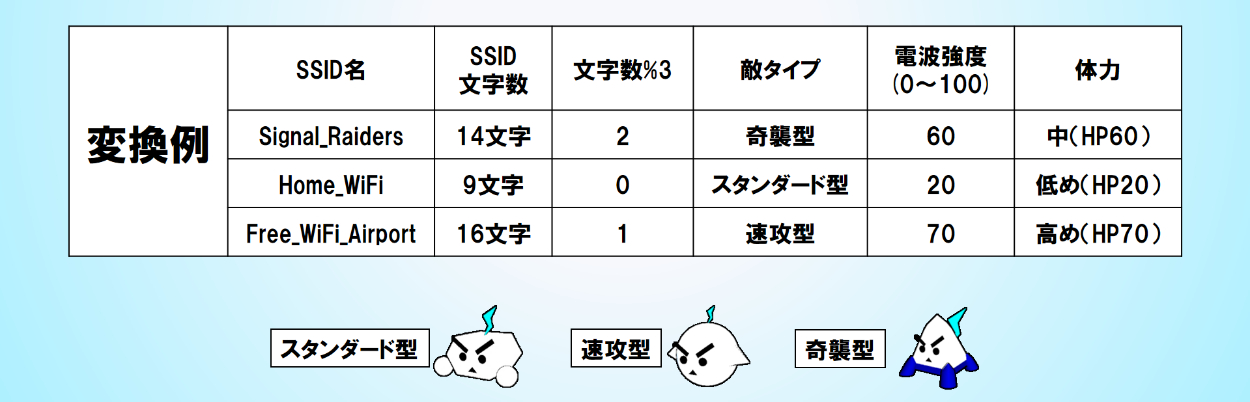

この作品では上の図のような感じで、身の周りのWi-Fiの名前やその電波の強さから敵の種類やステータスを設定しています。

都会でプレイするとたくさんの種類の敵や、強い敵がたくさん現れ、田舎でプレイすると敵の数が少なくなったりします。

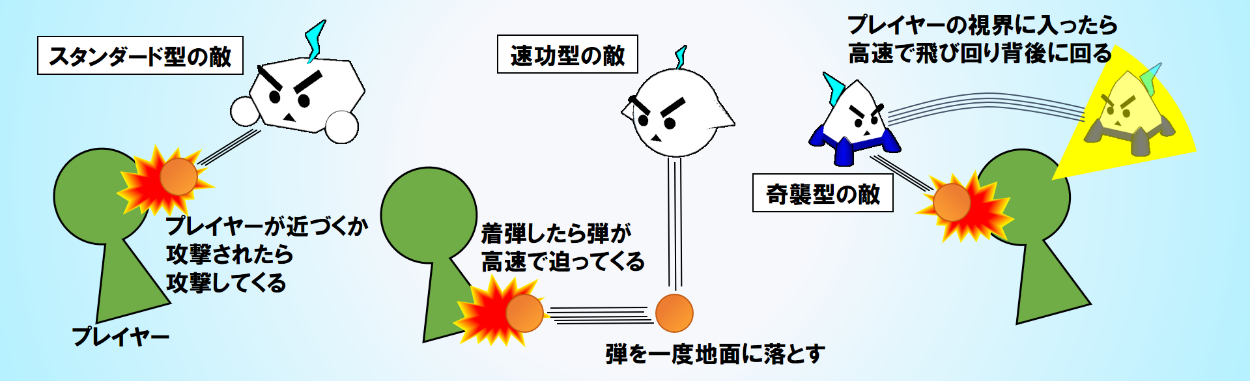

敵の種類によって攻撃方法も異なります。

奇襲型の敵が個人的に作るのに苦戦しました。この敵は、プレイヤーの背後に高速で飛び回って攻撃してくる敵で、この動きを作るのに計2か月はかかったと思います。

このような敵を作ろうと思ったきっかけが、2024年の12月の頭くらいに、スクウェア・エニックス様主催の学生向けテックカンファレンスに参加させていただく機会があり、そこで、ハイエナのAIについての話題がありました。そのAIもプレイヤーの背後に回って、奇襲をかけてきて、プレイヤーの視界に入ると背後に回るような動きをするというもので、その講義を聴いて、この機能を敵のAIに導入したら、ただ弾を連射すればよかったそれまでのゲーム性を変えられるのではないかと思い、導入するに至りました。

最初の頃はこんな感じでした。製作段階では、なんとなくそれっぽい雰囲気にしたくて、適当なフリーのオオカミのモデルを使用していました。初期段階では、オオカミ同士がある程度の距離を保つようにしたかったのですが、そのせいか各格下動きになってしまいました。さすがにこんな動きのものを導入するわけにはいかないので、一からまた作り直しました。課題のない時期にめげずに作り続けて、2025年の6月上旬ごろにここまでものを作りました。

この動画では、ちょっとオオカミがめり込んでいたりはしますが、変なカクカクがなくなり、綺麗な円を描くように背後に回るようになりました。(ちょっときれいな円になりすぎているので、それはそれで不自然ではありますが…)

床が変わっているのは、この動きを作る前にピクセルシェーダーで水面のような表現を作っていたものがそのまま残っているからです。

また、この作品には、ピクセルシェーダーや頂点シェーダー、ジオメトリシェーダーなど全部で36個のシェーダーを使っています。タイトル画面やステージセレクト画面には、ブラウン管っぽく見えるようなエフェクトをかけたり、プレイ画面右下にあるレーダーには、中心から外側に向かって光るようなエフェクトをかけたりなど、あらゆるところにエフェクトをかけることで、豪華な見た目になるようにしました。

この作品は、「あれやってみたい」「これやってみたい」を追求しすぎたばっかりに、あまり中身のない作品になってしまったなと思っています。面白いかどうかでは何とも言えない感じではありますが、自分の技術力の幅を広げたという意味ではかなり思い入れのある作品だと思っています。